「ストレス」というと、まず精神的なものを思い浮かべるかもしれません。しかし地質学、特に地震を研究する分野での「ストレス」とは、大地にかかっている力のことを指します。この力が限界を超えると、地震が発生してしまうのです。大地にかかる力には、押す力、引く力、ずれる力の3種類があります。それでは、地震の多い日本列島には、どのような力がかかっているのでしょうか。

地質調査総合センターでは、全国に設置された約2000台の地震計が記録した2005年から2019年までの15年間、約6万7千件もの地震データをもとに、日本列島にかかる力の種類を示す地図を作成しました。人の手では到底処理できないほど膨大なデータでしたが、AI技術の活用によって、その解析が可能になったのです。

海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む場所にある日本列島。当然ながら押す力による地震が多いと思いきや、この地図を見ると意外にも西日本ではずれる力による地震の方が多いことがわ かります。このように、日本列島には一様に同じ力がかかっているわけではなく、地域ごとに異な る力が働いています。押す力、引く力、ずれる力が複雑に絡み合い、日本各地でさまざまなタイプ の地震を引き起こしているのです。

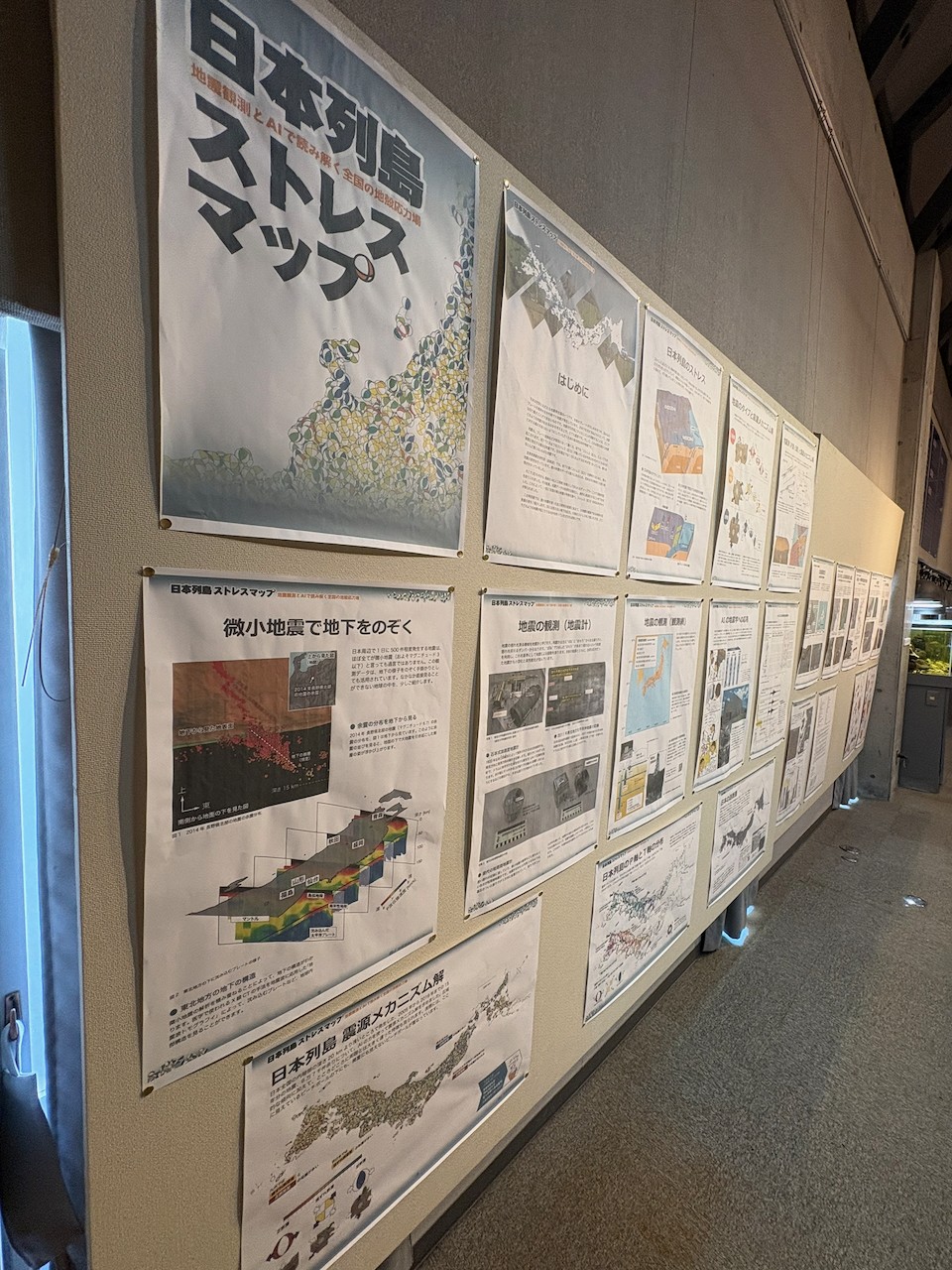

佐川地質館では、地質調査総合センターの後援を受け、「日本列島ストレスマップ展」を 10 月 1日から開催します。私たちが普段感じている「ストレス」とは異なる、地球規模の「ストレス」 が日本列島にどのような影響を与えているのか、ぜひご覧になってください。

新着情報

ブログ

日本列島ストレスマップ展

日本列島ストレスマップ展